卢嘉锡院士

卢嘉锡又名瑞师(1915.10.26 ~2001.06.04),男,汉族,1915年10月26日出生,福建厦门人(原籍台湾台南市,祖籍福建省永定县坎市镇浮山村),农工党成员、中共党员,英国伦敦大学哲学博士,研究员、教授,中国科学院院士。

1930年至1934年在厦门大学化学系学习。

1934年至1937年任厦门大学化学系助教。

1937年至1939年在英国伦敦大学化学系攻读研究生,获伦敦大学哲学博士学位。

1939年至1945年任美国加州理工学院化学系、加州大学化学系研究员,美国国防研究委员会马里兰州研究室研究员。

1946至1949年任厦门大学化学系教授、系主任。

1949年至1960年历任厦门大学化学系教授、系主任,厦门大学理学院院长,厦门大学副教务长、研究部副部长、研究部部长、校长助理,中国科学院学部委员,福建省厦门市政协副主席。

1960年至1981年任福州大学教授、副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,中国科学院学部委员,福建省人大常委会副主任、省政协副主席。

1981年至1988年任中国科学院院长、主席团执行主席、学部委员,中国科学技术协会副主席,全国政协常务委员,农工党中央副主席,比利时皇家科学院外籍院士。

1988年至1993年任中国科学院特邀顾问,全国政协副主席,农工党中央主席,中国科学院学部委员,第三世界科学院理事、副院长。

1993年至1998年任全国人大常委会副委员长,农工党中央主席、名誉主席,中国科学院院士。

1998年3月当选全国政协副主席。第三届、五届全国人大代表,八届全国人大常委会副委员长。第六届全国政协常务委员,七届、九届全国政协副主席。

卢嘉锡 - 杰出贡献

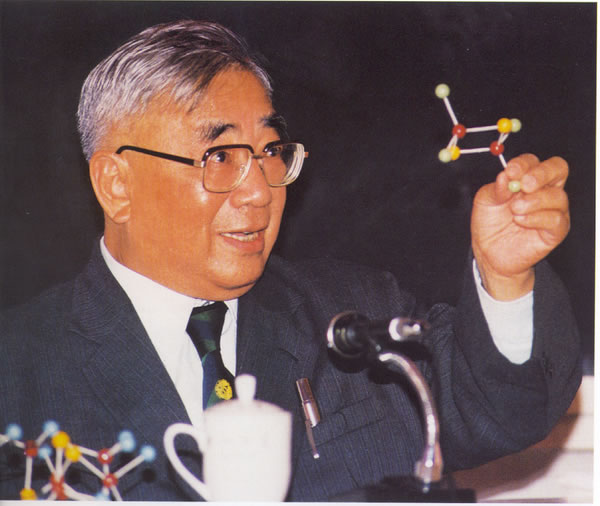

卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。他的工作涉及物理化学、结构化学、核化学和材料科学等多种学科领域。在结构化学研究工作中有杰出贡献,曾提出固氮酶活性中心的结构模型,从事结构与性能的关系研究等,对中国原子簇化学的发展起了重要推动作用,他所指导的新技术晶体材料科学研究,也取得了重大成绩。他还曾担任中国科学院院长等学术领导职务。

结构化学是物理化学的一个重要分支,早在国际上尚处于起步时期的30年代末,卢嘉锡就敏锐地意识到:物理化学的第一发展阶段即热力学阶段已臻完善,可能成为第二发展阶段的将是结构化学,他选择了这个学科作为研究的主要方向。

在加州理工学院,他参加过过氧化氢分子结构的研究。当时,物质的分子表征通常是以获得合格单晶为前提的,但因很难得到过氧化氢的单晶,以致测定这种简单化合物的分子结构成为当时的难题之一。卢嘉锡和P.A.盖古勒巧妙地用尿素

过氧化氢加合物,并培养出这种加合物的单晶。有趣的是,在这种单晶中,过氧化氢分子并不因为尿素分子的存在而发生构型上的畸变。接着,他和E.W.休斯(Hughes)合作完成了晶体结构测定,证实了W.彭尼(Penny和G.萨塞兰(Sutherland)对过氧化氢分子结构所做的理论分析。

1943年,他与J.多诺休(Donohue)采用电子衍射法研究了硫氮(S4N4)、砷硫(As4S4)等化合物的结构,并定出被他们称为“摇篮”形的八员环构型,这一研究结果后来为多诺休所进行的晶体结构测定所证实。这些硫氮非过渡元素原子簇化合物在结构上具有的“多中心键”特征,曾引起卢嘉锡极大的兴趣,和他以后对固氮酶活性中心模型的研究有密切的关系。

在结构分析方法上,他提出过一种处理等倾角魏森堡衍射点的极化因子和洛伦兹因子的图解法,成为当时国际上普遍采用的一种较简便的方法,曾被收入《国际晶体学数学用表》(第二版)。

回国以后,卢嘉锡一心想在国内开辟结构化学研究,在当时的条件下,这一宏愿根本无法实现。于是卢嘉锡寄希望于教育事业,以培养人才为己任。在教学工作中,他是一位才华横溢而又勤奋严谨的人。他学识渊博且善于表达,讲起课来生动活泼,见解独到,板书格外工整清晰,课堂常常座无虚席,成为厦门大学最受欢迎的教授之一。1947年春,当他在浙江大学完成第一次讲学任务即将离去之际,该校一百多名师生曾联名写了封充满激情的挽留信。解放初期,他曾接受高等教育部的聘请,与唐敖庆等先后到山东大学(当时设在青岛)和北京大学(同行的还有吴征铠、徐光宪)讲授物质结构课程,培养了一大批结构化学的师资。

卢嘉锡在教学过程中,注重培养学生的思考能力和解决实际问题的能力。他虽然是一位数学功底很深的化学教授,却经常告诫学生,要学会对事物进行“毛估”,他说:“毛估比不估好”。思考问题时要学会先大致估计出结果的数量级,尽量避开繁琐的计算,以便迅速地抓住问题的本质,必要时再仔细计算,这样可以提高解决问题的效率。为了培养具有全面素质的人才,他让学生记住一个奇特而有趣的结构式——C3H3,即ClearHead(清楚的头脑)、CleverHands(灵巧的双手)、CleanHabit(洁净的习惯)。他常说:“一个老师如果不能培养出几个超过自己的学生,他就不是位好老师。”建国以来,他已培养了十五届计50多名博士生、硕士生以及许多青年学者,如田昭武、张乾二、梁敬魁、黄金陵、黄锦顺、吴新涛、潘克桢、陈创天等。蛋白质结晶学家、美国加州理工学院研究员朱沅女士(已病逝)的成长也曾受到卢嘉锡的指导和关怀。

60年代初期,卢嘉锡在创办福建物质结构研究所的同时,组织和领导过渡金属络合物和一些簇合物、硫氮系原子簇化合物以及新技术晶体、材料等方面的研究,并取得了一些可喜成果。

70年代以后,他在组织和参加我国化学模拟生物固氮研究并取得重要理论成果的基础上,以这项重大研究工作为契机发展我国原子簇化学。1978年,基于他对国际上化学前沿领域发展的敏锐洞察力,同时也由于从事化学模拟生物固氮研究所取得的成果和经验以及早期在硫氮原子簇化合物方面的科研实践,他在国内最早倡导开展过渡金属原子簇化合物研究,并抓住这一方向进行了深入系统的工作。以卢嘉锡为首的研究集体在合成和表征了200多种新型簇合物的基础上总结和发现的两个重要规律,即“活性元件组装”和“类芳香性”,受到美、英、日、德、法、苏等几十个国家同行专家的重视,对国际原子簇化学的发展产生了深远影响。

此外,在卢嘉锡指导下的福建物质结构研究所,与中国科学院生物物理研究所和上海有机化学研究所合作完成了天花粉蛋白空间结构测定,建立了国际上第一个核糖共活蛋白的分子模型。

长期以来,卢嘉锡在领导福建物质结构研究所和发展中国结构化学的实践中,逐渐形成了独特而系统的科研指导思想,这就是“五重双结合”:实验与理论相结合(以实验为主),化学与物理相结合(以化学为主),结构与性能相结合(以结构为主),静态与动态相结合(以静态为主),基础与应用相结合(以基础为主);“四个一些”:看远一些,走前一些,搞深一些,想宽一些;“三个立足”:立足改革,立足竞争,立足创新。这些指导思想在推动福建物质结构研究所科研工作的迅速发展和形成自家特色方面发挥了重要作用。

|