姓氏志第四节五古建筑 各地卢氏会: 福建卢氏“古建筑部分”资料较少,现将已知部分先行公布。请各地继续搜集、编写,特别是已列入县级以上文保单位的古建筑一定要编写上报。 姓氏志第四节之五古建筑 福清市城头镇凤屿村“卢造桥” 卢造桥,位于福清市海口镇牛宅村东尾与海口农场之间,石质结构,全长三百多米,宽三米多,桥上供人来往行走,桥下设计水槽,用于引水灌溉周边农田。该桥在清朝中期,由我卢氏祖先建造,数百年来,卢造桥经历了风风雨雨,在日军侵华战争中,一度被敌人战机轰炸,但是大部分依然保存下来。 相传,清朝中期,社会安定,经济繁荣。凤屿卢氏家族十分兴旺,其中有一户卢氏宗亲,富甲一方,远近闻名,当时号称“卢百万”。此公乐善好施,经常周济乡邻,在乡里德高望重。卢百万之子卢公子,聪明伶俐,长得相貌堂堂,文武双全。有一年春天,天气晴朗,和风习习,卢公子与同伴去海口游玩,途径牛宅村东尾,行走之间,看见东尾有个少女正在河边洗衣。那少女回眸对卢公子一笑,其神态举止有如西施再世。卢公子一时看得痴了,再没有心思去海口游玩。回家之后,一直茶饭不思,神情恍惚。卢百万追问再三,才知实情,于是立即托人去东尾调查,方知是东尾郑家的少女,年方二八,才貌超群。此日,卢家即托媒人前去提亲。郑家对卢家情况也有耳闻,同意这门亲事,但提出一个条件,要求卢百万为东尾做件好事。于是卢百万亲自去牛宅村考察。回家后,便与宗亲们商议,牛宅村东低西高,雨天东尾容易积水,往来不便,旱天人畜饮水困难,田地无水灌溉。大家一致议定,由卢百万出巨资,在东尾建造一座石桥,既可用于迎娶郑家少女,又能方便过往行人,还可灌溉周边农田。一年之后,这座卢造桥出现了。卢公子高高兴兴地迎娶了郑家少女。当时,鼓乐喧天,迎亲队伍簇拥着花轿,浩浩荡荡从新造石桥上经过。观众人山人海,热闹非凡,时人雅称此桥为“迎亲桥”。桥下流水淙淙,似也在祝福新人爱情幸福绵长。 此后,夫妻夫唱妇随,勤勉和孝,过着幸福的生活,繁衍了众多卢氏后人。 福清港头镇南芦村祖厝“三落厝”明嘉靖年间建,“大厅当”明万历年间建。 永泰洑口乡后亭村“清泰居寨”又称后亭寨。位于后亭村东北部,坐落后亭、官林两溪之间,山脉自北而南,活象“飞凤”,寨位定于其凤背部,坐亥向巳兼壬丙,约在1748年动建。古寨历经沧桑,逐为破损。 寨呈清代建筑风格,建筑面积1932平方米,占地面积3178平方米。寨墙高7.6米,其中石基高4.6米,底宽2.5米,石基之上土墙高3米,宽0.6米。分上、中、下及书院为四落围合大寨。除上落建有三层楼房外,其余各为二层房屋,共129橺。石基之上内裡设有1.2米的环寨通道,时称“马路”。正向石拱大门宽1.69米,门石上下里外青石板精切,门眉天工巧刻“清泰居”三个大字,大门出人连通乡族。左右两边垅、通向岭头坪。中落大厅5.5米宽,9.5米深,寨院走廊四通八达,集为寨人活动场地。厅前书院傍立,左、中、右三门连成拱案,青瓦、飞檐、白墙、画壁,内构雅致。厅中、斗堂地面红灰浇筑呈方块状,下埕、书院四周青石板铺砌。精工巧匠,建造寨居,时值天价。寨内卫生整洁,素有“无蚊寨”美称,寨外群山环抱,景致幽雅、清静、宜人。因时乱所建,纯属民宅。寨人繁衍,早不满五十,盛逾百丁。发祥后开枝出寨,蕃衍人丁达千余。 永泰洑口乡后亭村“积庆堂”位于村部对面,吾境东南部。后亭溪畔,老虎山脚下,俗称石狮厝,概因其前埕上立有一个大石碑,碑上有石狮而得名。积庆堂白由先祖严仲始建于1787年,历时三年完工,距今有220多年。该堂族人已繁衍八代,100多人口。 积庆堂依山傍水,坐西南朝东北,是一座传统四合院木结构建筑。积庆堂占地约十亩,四面围墙,由主体院落、跨院、前后花园(包括斗埕)、前埕等四个部分五个层级组成,其中建筑面积约1779.75平方米,占地面积3519.8平方米,共有60来间房间。 自下而上,第一个层级是前埕。前埕长约50至60米,最宽处约8米,呈半月形开放区域。最宽处立着一堵照壁,照壁正对着人户大门,此照壁已经是第三次重建,前两次均为洪水冲垮。前埕左右两边各立着三对旗杆基石,西边还有一个大石碑和一对花岗岩雄性坐狮。旗原为本宅祖辈男儿的功名标识,即考取了功名就在前埕上立一面相对应的旗。基石起固定旗杆的作用,上面镌刻着取得功名的人员名字、时间、功名等级等信息。大石碑高120厘米,宽50厘米,厚18厘米,其上雕一尊长约50厘米,高约35厘米、宽约25厘米惟妙惟肖的石狮子。 从前埕进人大门即是前庭。大门石门框上镌刻着“十闽山水钟灵地,四傑仁华占作家”的对联,门框正上方有一个白水泥底的牌框,上书何字已无从查考。前庭东西两侧各有门框上分别镌刻着“绕屋山光看豹变,临门水湧喜蛟腾”和“曲水长流环第宅,高峰耸翠拱庭阶”的对联。从东西小门进去,门内各有一个花园,斗埕与两个小花园用两堵上有镂空窗的隔断墙分隔开,这两堵隔断墙曾倒塌,于近年重东西两园如今只在西园还有一株百年老桂树,断壁残垣上还残存着黑白、彩色壁画和诗题。 穿过前庭,沿着台阶进入第三层级一院落主体。主体结构是一个典型的四合院,由主房、厢房、前院等三个部分组成。主房由正房和厅组成,是一个大木作。大木作由若干木柱支撑起来,大厅前方左右两侧各有一根一个成人勉强环抱的高约7米的廊柱立在雕花柱顶石上,十分醒目。大厅主梁上悬挂着中间刻着“皇恩诰命”、两边雕着双龙抢珠图案且外壳镏金的木盒子,据说是清朝皇帝的圣旨装在里面,可惜数年前盒子里的东西已被盗,只留下一个空盒子。大厅屏柱上有一对联“行仁义事,存忠孝心”,于文革期间毁坏。在吊柱、梁、枋、歇山、门、窗等房子细部,装饰上充分运用了彩绘、雕刻、镂空等各种考究的工艺手法,让人叹为观止。在大厅及厅堂的相关位置,悬挂着大夫第、贡元、选魁、文魁、望重乡评等匾额。同时厅堂上还立着肃静、廻避、惠安县儒需学正堂等仪仗牌匾。可惜,文革期间均付之一炬。 从下院和主房大厅走廊:通往东西跨院。东西跨院原为仆役、厨子、丫环笔等外人居住的地方。主房南面是一个山坡地花园。山坡上原种植着各种花草树木,包括茶花乞、杜鹃花等观赏植物。 永泰洑口乡后亭村“种德堂” 坐落车头坪,位于村西北部。坐东北朝西南,为卢良多于1894甲午年始建。 种德堂建筑面积2307平方米,占地面积3199平方米,三进门,属土木结构,穿斗式建筑,上下两层,分正屋、左右耳房、厦房、门房和下埕,共有大小72间。正屋纯木结构,左右耳房属土木结构,四周皆为夯土围墙,包括花台、下埕三面,墙顶上方有青花壁画,虽历经百年苍桑,然青花线条依旧清晰。左耳房边还设有土砻和踏碓房,两围墙边还建有茅房,设施齐全,构造完整,属典型的江南民居建筑。大厅及两堂的壁雕是很有特色的(可惜已被盗卖了)。 在宽敞的大厅正堂上方悬挂着《种德堂》牌匾,红底黑字,道劲有力。在《种德堂》的上方是《成均雅望》的匾额,右边竖款小字:钦加同知衔特授永福县正堂加十级纪录十次刘 为,中间横排大字:“成均雅望”,左边竖款两竖小字,第一竖:“光绪丙戌拾弍月穀旦 给”,第二竖:“乡饮耆宾卢锡福立”。匾的下方是四扇《朱子家训》镂空字雕,内容是摘录《朱子家训》的部分文字,令人遗憾的是中间两扇于二十世纪九十年代被不法之徒盗走。现留右边那扇的文字是:“节录朱文公家训云:父之所贵者,慈也;子之所贵者,孝也;君之所贵者。”左边那扇的文字是:“可不学,礼义不可不知,子孙不可不教,此乃日用常行之道,可不谨哉。”,红色镂空底板,行楷金黄阳文。 厦门市卢厝“景范堂” 卢厝地处厦门港围囝5号,是一座雕梁画栋、时尚典雅的清代晚期建筑,主要建筑材料都由南洋及西欧运进,富丽豪华无比,建成时轰动全厦门。厦门人传称:“能有卢家富,也无卢家厝”。卢厝“景范堂”列为厦门市文物保护单位。 景范堂的主人是卢氏清末菲律宾巨贾卢树都(1848-1912年),别名国梁,官名安邦。年少习儒,然科举不第,后弃儒从商,先在厦门首创源昌号商行,后远赴南洋创立小吕宋恒昌号,经营橡胶及其他贸易,又购置两艘远洋货轮经营航运。经半生辛劳,事业有成,遂在厦门及同安广置产业。 卢树都祖籍厦门集美扳桥许庄,因其子卢文彪年青时相中厦门富豪蒋厝女,蒋家不允,称世有贵者未能超卢树都,但卢家无蒋家厝。于是卢树都在蒋家对门置地建屋,大兴土木,主要建筑材料都由南洋及西欧运进,规模超过蒋家厝十倍余。经二年后竣工,卢厝富丽豪华无比,轰动全厦门,蒋家终将女儿嫁于卢文彪为妻。 其时外强入侵,国势多危。树都以国家兴亡为己任,乃献巨资于朝廷以补国力。朝廷特御赐“乐善好施”匾额一幅以示嘉奖,并授三品顶戴花翎及五省巡按之衔(有官衔无实职)。 御赐“乐善好施”牌匾“文革”时被毁,现为仿原匾而制。 卢厝的构建:占地面积971.92平方米,坐北朝南,由中轴对称的横向两落大厝和两列纵列护厝及前埕组成。前后大厝平面均为三进三开间,明间为宽敞的厅堂,左右次间设厢房,后厅较前厅深阔,设有神龛。二厝采用抬梁式木构架及单檐尖山式硬山屋顶,弧线形燕尾式屋脊,其间以过水廊相连接,围合成中心大天井。东西护厝为琵琶式山间硬山顶,其与大厝之间留有狭长天井,以漏窗分隔成对称四小天井。与前后护厝小房厅自成小单元居室,东西前半部天井中另加盖小方亭,用于休闲、会客。护厝前檐下贯穿南北的走廊连通,形成整体建筑的联系纽带。前院围墙正中设门厅,两侧随墙门为平时主要出入口,东南和西南院角分建厨房和“能量”房。整体布局结构及屋顶样式仍保留着北方四合院和宋代曲线屋顶的建筑特点。 光绪六年,为筹建卢厝,卢树都仿效泉州状元府的模式结合西洋技术和风格,延聘名匠精工雕凿。并将家藏黄道周、张瑞图、唐英、郭尚先、王仁堪、吕世宜等书法名家、诗人墨客的书画授诸青石,临摹雕刻,装饰于墙面。全部字画多达两百多件。雕梁画栋在卢厝似乎不足为奇,梁枋间是活灵活现的木雕狮兽、力士、飞天、花鸟等饰件和雀替以及玲珑精致的莲花垂拱。窗棂花格以卡榫斗拼图案或吉祥文字来装饰。而各种花鸟图案漏空窗花等木雕几乎是触目可及。全部木雕作品多达两百多件。 卢厝的奇特之处: 第一、在一千平方米的大厝内,不但门窗、墙堵的石雕多达二百多幅,并且是广泛采用浮雕、浅浮雕及透雕等技法,极为精湛。其间花鸟虫鱼、士农工商、日常生活、戏曲故事一一入画,花鸟跃然如生,人物神态活现,就连悬空的马缰也琢得格外分明。最为奇特之处在于多处的树枝、鸟脚及木棍等其悬空的直径竟达到一至二公厘之细。这不但在当今用机器都难以做到,想当初用手工雕凿是如何来完成的,真是不可思议。 第二、墙是用石板砌起来的,每一堵墙只用一块完整的石板。石板下另有一条墙脚石,也是用一条完整的石块。奇在每块墙脚石都雕有图形,有龙凤、有花草,数十块的图形竟无一块相同。 第三、卢厝始建于清光绪年间,当时尚无发电设备,但在建造中,竟然已预埋管道通至整座大厝的各个房间及走廊的点火头,夜晚在大厝西南角的独立一间能量房以电石加水,使之产生乙炔气通过管道输送到各点火头,开关一开,划根火柴就可生火作为照明之用。 第四、厝内有两口井,其中一口井沿是用一大块青石在中央凿成一个洞,外围磨成六角形作为井沿,六个边按梅兰菊竹等图案精工雕凿。这在建筑物中极其难见。 第五、这是一座红砖古民屋,在全部红砖与红砖的砖缝中有两条凹槽和一条中线的浮线,这在其他建筑物中是看不到的。 第六、本厝木雕的奇异之处在于它不是一般的浮雕,而是先按图案在木板上刻下凹槽,然后将同样图形的木板刻成凸板镶入凹槽内,这在木雕工艺中堪称一绝。 第七、在这座古建筑中,卧室内竟然建有西式壁炉可供取暖。在石雕中竟有出现“番仔”的形象人物。在井边安装了手摇抽水机。 卢厝是厦门古民居中中西合璧建筑文化的最早例证,城市设计与古都风貌保护规划学术委员会委员、清华大学郑宏教授对这种墙脚石的雕刻艺术非常感兴趣,说这是他从未发现过的,非常难能可贵,认为卢厝放在北京,很可能评为国家级文物保护单位。 漳州市漳浦县 天官坊 位于县城北门外,为四柱三间石坊表,石匾“天官”。为时任吏部文选司郎中卢维祯立。 司空三锡坊 位于县城北门内,为四柱三间石坊表,为时任工部右侍郎卢维祯立。 泉州市惠安县卢琦故居 在峰尾镇诚平村卢厝自然村,乃卢琦登科后,为缅怀祖先、荣耀门庭所建。厝址背依圭峰塔,面对大小乳山(又名观音山),南濒大圭澳,北临五里沙滩,始建于元朝至正年间(公元1341-1368年),至今六百余年。它坐东北朝西南,长60米,宽38米,三进七间张,两天井,硬山式屋顶,是一座颇富地方特色的宏伟建筑。 故居四周筑有围墙,门前有宽阔埕地,两边有柴房(厨房和贮藏室)各两间;北边有两层绣花楼(卢氏小姐居室)一座;南边有文武馆(书馆)各一座;馆后有小花园,内设凉亭、石桌、石凳、假山等,幽雅别致,景色甚美?春夏之间,绿树成荫,百花争艳,莺飞蝶舞,燕语呢喃,是休闲、读书的好地方。 围墙门前铺设石板路,直通大圭海滨并延伸约三华里。据古代传说,这条石板路是自大圭村通至东面一座古城——东京城的官路,此城系官衙和驻军场所,街市繁华,居民拥挤。后因发生地震,地壳变动,古城沉沦海底…… 故居北面有卢琦先祖建造的碑亭一座,四周有栏杆,中立石碑一块,上勒楷书七绝诗一首:“天际乌云含雨重,楼前红日照山明。嵩阳居士今何在?青眼看人万里情?”系宋代名臣、大书法家兼诗人蔡襄出仕后特来圭峰城平卢家拜谒外祖母时亲笔所题,诗书两绝,含义深远,令人赞叹不已?(上海辞书出版社出版的《宋诗鉴赏辞典》有载。)文革期间,石碑被人迁运至厕所当壁石,险遭毁没。今幸及时抢救并加以保护,至今仍然完美无损。碑亭南面原有一口古井(现被填为厝基),井水清洌甘醇,常年不涸,可供全村饮用。 经数百年变迁,故居已破损不堪,前、中落倒塌,仅存后落后厅供神主,部份房间族人居住。现原址尚存,圭峰文化研究会成立后,批为区文物保护单位。 三明市尤溪县 公馆峡民居(卢兴邦双鲤故居) “公馆峡民居”位于新阳镇双鲤村,系闽北军阀卢兴邦旧居。距城关15公里,坐北朝南,平面呈长方形,四周群山环抱,面前有一小河环绕而过。绿水青山,环境优美。该民居始建于民国15年(1926年),为二层间插三层大厝,占地面积3150平方米,建筑面积2194平方米。主体建筑为土木砖石结构,面阔5间,进深7柱,单檐悬山顶。雕梁画栋,雄伟壮观,布局合理,风格古朴。

公馆峡民居当地人称“卢公馆”。传说卢兴邦为绿林时路过此地,听说这里风水好,后山象五头牛,面前溪河上两块巨石象两条鲤鱼,寓“鲤鱼跳龙门”之意,就决定在此建造住宅。民国十一年(1922)卢聘请各地名匠,耗巨资大兴土木。当时卢公馆落成后,又在其东面盖有武器房、军营、办公楼、小学校、桥梁、楼阁等相配套建筑。卢公馆、文昌阁、见龙桥等建筑,至今仍保留完好,其余配套设施,在“文革”期间拆除。

公馆峡民居建筑风格古朴,平面布局对称。中轴线上依次为正堂、中堂、山门,四周筑有围墙,左右各有二幢厢房。原在西向后角建有一座炮楼,显示出卢公馆的威严和与众不同,“文革”中被拆。南面为卢公馆的正立面,中间安有一铁皮大门,左右对联为“金龙形结五牛相,玉带飘扬双鲤朝”。横批匾额金字行书“金瓯世荫”四个大字。正立面的两旁各建有一座对称的“姐妹楼”。该楼为三层歇山顶建筑,高出中间主体建筑,呈中间低两边高的建筑形状。“姐妹楼”为卢家小姐诗书女红之用房,颇具气派。民居的窗花很有特色,雕刻精细,数量众多,且大多保存比较完整。主要内容以吉祥如意、龙凤呈祥、福寿富贵等隐形表意纹饰为主,部分窗花也有人物、飞禽局部等图案,作品大多出自名家巨匠之手。造型准确,刀功细腻,具有较高的艺术欣赏价值。 2012年,县政府出资进行修缮,并派专人管护。系省级文物保护单位,是尤溪著名旅游景点。

西城卢家大院位于福建省尤溪县西城镇团结村。清末始建,为卢家祖屋,民国十六年(1927)扩建。

西城卢家大院二进砖木结构,由外濠沟、演兵场、山门、围墙、大坪、门厅、中堂、后跨院、正堂、后花台及东西护厝、堡楼、兵营等几部分组成,南北宽65米,东西长57米,占地面积9984平方米,建筑面积3825平方米。1934年7月,栗裕领导的红军北上抗日先遣支队,曾进驻卢家大院,保留有大量红军标语。2009年确定为第七批福建省文物保护单位。 后山渡民居

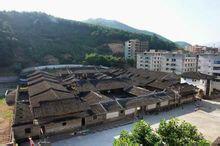

又称欧潘赵,始建于民国十六年(1927),位于西城镇政府的右侧。原系军阀卢兴邦堂弟卢兴明(曾为卢部一旅旅长)居房。占地面积9984平方米,建筑面积6012平方米,为土木结构,共304间。建造古朴。布局大方,雕梁画栋,雕刻奇雄。

该建筑为二进制土木结构,富有特色。主体建筑木构件硕大雄伟。前门构筑围墙,列十个单元,为砖混结构,进而为二级厢房;中堂为五单元,进而为三级厢房,直至正厅,两旁的护厝,成五级建筑,二单元。该民居左侧有一座四层土木结构的炮楼,其功能主要是守护主体建筑的安全,有士兵把守。炮台右前又建立一处六角飞檐耳楼,更显得风格迥异。该民居右侧建有兵营,主要供军队和守院官兵居住之用。民居四周都筑以围墙,各部位即是独立的,又是相通的,四周回旋余地广阔。该建筑为我省为数不多的集民居、兵营和炮楼为一体的典型建筑之一。是尤溪目前保护最完整的古民居,系省级文物保护单位,每天游人不断。 福星塔

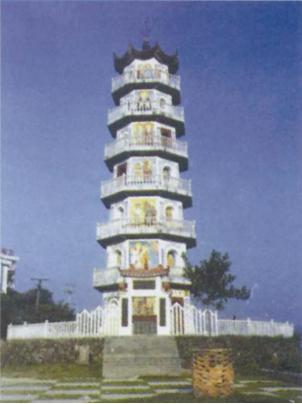

卢兴邦倡建的福星塔位于尤溪县城关东门外青印溪畔,“文革”中改称“胜利塔”。民国十五年(1926年),时任国民革命军新编第一独立师师长廉闽北绥靖委员的卢兴邦倡建,民国十七年(1928年)建成。塔体为钢筋混凝土和砖木结构,基座石砌圆台,塔基直径20.6米,八角形七层,由基座、塔身、塔刹、地宫和塔门等所组成。塔身高25.3米,占地面积333.29平方米,塔身墙面均有精致的壁画,配有对联。每层辟一门,各设三个龛,塔内有木梯螺旋而上,每层外有0.8米回廊环绕,绕以混凝土栏杆,登高远望,四面青山环抱,俯视青印溪、湖头溪二水奔腾向前。县城诸景,宛然在目。该塔为我省最早的也是我国辛亥革命后第一座钢筋混凝土结构的宝塔。现为尤溪县首批文物保护单位。 莆田市 南平市 延平区宝珠村 凌云桥 亦称坑头桥,位于宝珠村头,横架村头凌云谷上。该桥始建于元朝年间,桥身全长28.6米,宽5米,廊屋11间。该桥架梁式,栏杆倚坐,桥两侧檐下为搏风挡板,粱柱雕龙画凤,四面飞檐翘壁,熠熠生辉。 接龙桥 俗称附龙桥,始建于明代,重建于民国三十一年(1942年)。传说因茫荡山脉至此中断,为把风水接进村里,村民在这里建起七楹厝桥附上,故桥顶梁两头对联为:“前隔一山近梓里;直行百步过凌云”。又有传说,明隆武二年(1646年)八月,清军越过仙霞关,福王朱棣下诏亲征,师至延平,大清兵猝至,福王出奔,路经宝珠,村中士绅设香案接送,故名接龙桥。 三峰桥 俗称下门桥,亦称宝珠长桥、长虹桥,位于村尾。始建于清嘉庆十八年(1813年),为石构单孔廊屋拱桥,东西走向。桥全长37米,面宽6米,廊屋高6米。廊屋13间,架梁式,栏杆倚坐,两侧檐下为搏风挡板,梁柱雕龙画凤,四面飞檐翘角,桥顶两角龙凤相对。1987年,南平市列为市级文物保护单位。 明代铜钟:郑和下西洋时,曾送依朝村雪山寺宝钟一口,今北京故宫博物馆收藏,仿制品保留宝珠村。 宝文亭 历史文化古名,位于村口。亭口柱子上“宝华胜景无双地,株树盈庭第一山”的楹联,让人一到村口就感受到“文宝珠”的文明历史与文化素养。 宝龟两等学校遗址 光绪24年(1908年)废除旧学制,试办新学制,宝珠村竟成为延平四所试办校之一,办起“两等学校”,1954年遭火灾焚毁,今遗址仍在。 中书科 在村头,清代宣统年间,中书科中书卢则中,六品官不当,回家做木匠。 别驾第 在村部右侧,村中心石道旁,为宜昌府知府卢家元道光年间建,门楣匾额上镶嵌的道光皇帝感念卢家元之才华与功德而题的“别驾第”三字。 顺昌县 观音堂:原名逢源桥,坐落于村尾,建于明万历年间。 通天庙:从榜山往天扶的路上有座山,称为“通天”,此山高耸入云,视野开阔,沙县群山峻岭尽收眼底,明隆庆四年在山上建“通天庙”。 龙岩市永定卢姓客家土楼 坎市业兴楼 位于坎市街,中国社会科学院1987年出版的《中国文化辞典》,称“业兴楼”是“客家方形土楼的典型代表”,“它聚族而居,造型雄伟,工程坚实,虽经三百年风雨,犹自屹立如新。” 业兴楼属“三堂两横”的五凤楼。“三堂”即前厅、大厅、中厅;“两横”为东西两侧的横楼、横屋各一对。南侧有私塾学堂及塾师住房。中厅之后为正楼,为5层住房;左右两横为4座横楼。全楼占地1万余平方米,建筑错落有致、巍峨庄重。前厅、中厅为穿堂,大厅为议事、会客,红白喜事礼仪的场所,全部厅堂可容千余人站立,仍不见拥挤。全楼150余个房间,4个外门,32个内门,梁、柱、窗棂、屏风等处雕有龙凤、神仙、鱼虫花鸟、飞禽走兽等,花样繁多、镂刻工细,宛如一座艺术宝库。 葆善堂 位于坎市街福三线左侧,建于清乾隆年间,是典型的“五凤楼”,外表像一把太师椅,靠山傍水,高低有序,层次分明,左右对称,既分又连。中为3间大厅 ,厅后为5层的起居室,厅堂、正楼两侧,对称排两列横楼。全楼除天井、水井外,共5个大厅、12个小厅和68间房间。膳厅、厨房、小客厅、寝室、谷仓、碓房、卫生间一应俱全。 坎市“德豫翔”“裕源店”位于坎市街,民国18年(1929)5月,毛泽东、朱德率红四军驻坎市部署“二打龙岩”战役。坎市街“德豫翔”、“裕源店”是毛泽东、朱德当年指挥战斗的旧居,列为县级文物保护单位。 坎市院士亭 1980年之前,中国科学院303名学部委员(后称院士)中,原籍坎市的就有卢嘉锡、卢衍豪、卢佩章等三位。有识之士遂倡建院士亭。2003年春,坎市镇党委书记邱定锋、镇长范乔棠牵头找到坎市籍的龙岩市城乡规划局局长卢先发负责设计。卢先发画出以毛笔作柱,并出亭盖,作攒尖的草图后,恰逢原国家建设部副总工程师骆中钊到龙岩指导工作。骆对草图大加赞赏,并表示由他来完善方案。设计方案借鉴宋代状元冲天牌坊表现手法,用毛笔组成攒尖,并出亭盖,点明院士亭之文化内涵,并喻人才辈出之意;用六根柱子作笔杆之形状,喻文化教育是现代化之基础、现代化的大厦必须用科技文化来支撑;通过连六根柱子出亭盖六管毛笔,亭之六边不翘起,用木板封檐口,为客家土楼之出檐形状,喻客家子弟通过勤奋读书,冲出土楼,走上为国家出力之途径。邀请中国书法家协会理事、中华诗词学会会长孙轶青为院士亭题写亭名。 2004年春,由镇自筹资金10万余元的院士亭在云山公园正式建成,1月22日举行揭幕典礼。镇党委书记邱定锋、镇长范乔棠为院士亭写了碑文:“建院士亭,旨在彰显前辈,激励后学。请君暂上院士亭,若个书生万户侯?近水楼台先得月,向阳花木易为春。愿我坎市学子,独留诗书在,千载如有神,功崇惟志,业广惟勤,读万卷书,行万里路,承前启后,锲而不舍,钻研学问,立功立德,扬我中华,爱我家乡。” 卢衍豪院士故居“绳德堂” 1913年4月20日,一代英才卢衍豪呱呱坠地在永定坎市的“绳德堂”。 “绳德堂”座落在坎市镇中心的溪园村,是坎市卢姓四房十二世的上祖建于清朝嘉庆年间的一座三堂式土楼,占地面积约2800平方米,已有200多年历史。 “绳德堂”主体坐东朝西,大门前面有一个约800平方米的门坪,门坪西侧是学堂,是一座单层的平房,用围墙与门坪隔开。向着学堂内的围墙上,正中是水墨画八仙过海图,人物形象生动;两侧是泥塑的仙鹤、花草,栩栩如生。门坪的西南角有一个小神坛。门坪的北侧建一座门楼,门楼开3个门,中间的是外大门,两旁各有一边匾额,为铁梨木制品,每字约有1米见方,据说是清代翰林巫宜福所题,字体浑厚刚劲,至今已200多年,仍金光闪闪。这块木匾有500多斤重,有专偷文物的蟊贼对它垂涎三尺,却望匾兴叹。大柱上挂着一副木刻长联:“素位屏纷华奕世口庞福泽:传家崇孝敬满堂和睦霭阳春。”中厅梁柱间的斗拱、雕饰,粗犷雄伟。大屏风前置一供桌,供桌左边放一巨大的根雕,形态极似弥勒佛,内刻各种飞禽走兽,奇花异草,形态自然逼真,惟妙惟肖;右边存放一清朝江西景德镇的大花瓶,雪白瓷瓶上的蓝色海洋波涛中,有一对巨龙在翻腾。中厅及过廊等处的地板都是用石灰、粘土和砂按一定的比例拌匀,经反复捶打夯实的“三合土”地面,坚实牢固,至今完好无损。墙壁用石灰、纸筋拌和的灰浆粉刷,施工时趁墙壁未干用平整光洁的细石打磨多次,使其细腻光滑,工艺极为精致,非一般的石灰墙壁可比。屏风两边是通向后堂的门。 后堂也有一个天井,天井两边各有2间单层的厢房,是厨房。天井后面是“绳德堂”的正楼,是一座4层的方形土楼,每层设有8个楼梯。每个卧室至少开1个窗户,角间则有2个窗户,通风采光比较好。房间以土墙分隔。每一层的楼板上还铺上一层青砖,用来隔音。土墙都用“田甲泥”夯筑,夯墙时放置“墙骨”与泥土一起夯实,每一层墙间还要放置一丈来长的竹片作“墙筋”,墙角处放置十字形的“交骨”,增强整座楼土墙的整体性,形成抗震的功能。墙基的石脚露出地面1米多高,有较好的防潮抗洪功能。可惜这座正楼在1929年被火烧毁,其遗址成了一个土墩。有一年,坎市发过一回特大洪水,大水淹到了“绳德堂”的中厅,洪水退后,大楼安然无恙。 “绳德堂”以正楼和中厅为轴,左右两侧是长形的庭院。左右两侧由前往后有间平房和1栋2层、2栋3层的楼层相连组成的横屋,2层、3层的3栋楼都是每层4房1厅的结构。右侧有一列低矮的平房,是磨房、牛栏、猪舍、鸡棚、兔寮、厕所等。左右庭院中各有一口水井,庭院内植有观赏树木或盆栽花木,环境雅致。 “绳德堂”的装饰考究,荟萃了木雕、石雕、泥雕、彩塑等艺术。更为突出的是,“绳德堂”凝聚着客家人重教崇文的观念。楼前的学堂是子弟读书之处:卢衍豪出生在“绳德堂”,四岁时就在这学堂里接受启蒙教育。楼中随处可见的楹联,说的是为人处世的哲理,对族人起着潜移默化的作用。出生于“绳德堂”的后人走读书之路,人才辈出,有大学生400多人,硕士10人,博士4人,院士1人,成了闻名遐迩的科技人才大摇篮。 坎市三堂屋 坎市五福堂 坎市葆善堂 坎市丰恒楼 坎市熊兆楼 坎市业兴楼 业兴楼坐落于水定坎市镇小溪背自然村,由坎市卢氏著名的条丝烟大王,富甲一方的卢星拱始建于清乾隆十五年(公元1750年),历时5年建成。 该楼坐北朝南,三堂两横式,土木结构,占地约5300平方米。中轴线由南而北依次为:门坪、大门、前堂、前天井、主厅(祖堂)、天井、后厅、后天井、主楼、半圆形平房。内通廊式平面,抬梁、穿斗式混合构架。前堂面阔7间、进深单间,有一层半楼高,宽敞的门厅居中,两边各设一个与横楼相通的仪门,主樓高5层,面阔7间,进深单间。祖堂与主楼之间设后厅,以天井相隔,天井两边为宽敞的过廊,两边横楼分前中后3部分,前部分单层,2开间,进深单间,中部分高2层,1开间,进深2间:后部分高3层,6开间,进深2间。 中轴线上的门楼、厅堂梁、柱、窗棂、屏风等处雕有龙凤、神仙、鱼虫花鸟、飞禽走兽等,花样繁多、镂刻工细,宛如一座艺术宝库。外大门位于前向西侧,古朴典雅,与围墙相连,围合坪形成院落。院落南侧有一座砖木结构平房,旧时设私塾。主楼后向的平房,呈半月形,土木结构,共10开间。 中国社会科学院1987年出版的《中图文化辞典》,称“业兴楼”是“客家方形楼的典型代表”,“它聚族而居,造型雄伟,工程坚实,虽经三百年风雨,犹自屹立如新。” 坎市土楼召彦楼 召彦楼占地12600多平方米,建于清朝康熙年间,距今已有300余年历史了。该楼以“燕诒”为楼名,此是择取于《诗经,大雅·文王有声》:“诒厥孙谋,以燕翼子”之含义。后来人们习惯以建楼者的名字称这座为“召彦楼”。 此楼是一座远近有名的方形大土楼。全楼结构辉煌,布局合理:它是由外大门、前堂、中堂、太子楼、文厅、武馆、正大楼、后面围楼与其左右两边各建二列的横楼组合而成;前半外围则是几十间以作磨坊、碓寮、厕、浴室、猪圈、牛栏等用途并按类连线排列的一层附属建筑群,整座大楼形成包围状。全座楼群计有42架楼梯,60个厅、坪(含楼厅),286个房间(不含附属建筑)。其中正大楼(主楼)建筑格局很特别:占地长38米,宽32米(含垂檐滴水)。底层俗称石脚是用大石块砌基,其深入地下约2.5米,露出地面基石高为1.8米,大脚底宽约2.6米,顶宽为1.35米(也是第一层墙厚)。主体兴建五层外加燕子尾,地脚间高3.5米,以22开间起脚(含上、下厅),二至五层均高3.2米,计有88个间,加上中间天井左右两边建了8个厨房,主楼合计有118个房间,且全是清一色的土木结构。从外大门进入主楼要经过五道楼门,二幢堂楼。这有一幢格外显眼的堂楼名曰“太子楼”。从现存雕刻、油漆痕迹所见,这“太子楼”当年定是雕梁画栋为装饰的“朱阁楼台”。相传这儿是历代祖宗为弘扬博学、表彰学贤之场所。每得功名者,身着衣袍脚穿,端庄坐在”太子楼”中间摆放的太师椅上,然后长者为他举觞斟酒以示祝贺,后生晚辈列队排开向高中者鞠躬致敬,引为榜样。此真是:身座椅上气宇轩昂,心记功名发奋弘场。这有支撑”太子楼”两条龙柱上的楹联为颂: 春雨新龙角,秋风振凤毛。 召彦楼的建楼祖宗名曰召彦、字禄庆、号谟,系坎市卢氏家族开基始祖六世荣陂公太派下的第十四代传人之一。他原居住在坎市排头距龙井寮不远且人烟较少的居民区里。其夫妻传有四男,生活清贫。但为人清风节,积善行德;童叟无欺,尊贤爱幼;勤俭持,教子有方。每当人们光临召彦楼走亲访友时,举目可见以建楼祖宗的名、号和楼名为题吟的代代相传颇有教育、启迪后人的门联: 召周可法齐家国,燕翼光前烈; 彦训能容保子孙,冶谋裕后昆。 希圣希贤惟上品,燕乐簪善事; 谟深谋远是良图,诒歌锦绣春。 希义慕仁师古圣,燕昌世集鸿庥远。 漠明烈显启后人,诒毂家承骏烈新。 门联的流芳是建楼祖宗言、行的呈现。这里有一个美好的传说:由于召彦夫妇勤字当头,积德累仁,不知感动了哪路的天神,赐下一匹小白马,让其识破变成白花花的银子,为建此楼提供了足够的资金。 他们夫妇原以做豆腐为生,尽力抚育四个儿子,让其发达隆昌。妻子赖氏每天凌晨披星戴月到龙井寮的龙井去挑水。这天突然一匹小白马前来饮水,她不饮井里的水(此井是个方形又无井栏,伸头可饮到天然蓄水池的水),却偏要饮赖氏桶里的水,这桶水打满了,那一桶水又喝光了。依次重复,要让小白马喝够水走了,赖氏才能挑水回家。从此每天挑第一担水比以往总要多几倍时间。日子一天一天的过去,其丈夫发问了:近段日子里挑第一担水为什么要花那么多时间?赖氏只好照实说了。她丈夫见多识广,拿了一条“文裙帕”给妻子,如此这般吩咐了一番。 第二天凌晨赖氏照常去挑水,刚走到井,小白马又来了,赖氏等她喝够水了,就依丈夫所嘱的做法将”文裙帕”盖在小白马背上。小白马瞬间像听到了命令一样,向慈善的赖氏点了一点头,转身就走了。赖氏见后马上跟随。当进入离龙井一华里的森林深处,白马突然陷入地下,露出了”文裙帕”的一个角。赖氏走过去即用草、泥盖得严严实实。当夜三更时分,夫妻俩扛着锄头、铁锹等用具前去刨草挖土。挖呀挖,铛的一声,地裂银露,地下原来有一个大窑光灿灿的银子,于是搬回家藏好。时隔半年,在外供职的二个儿子相继省亲回家,得知此事后,合家父、子经过周密商议:为了子孙后代,需选择一块风水好、景色美、面积广的好地方创业建楼。于是就选择了这块距双溪汇合180米处的宝地,经过二代人的努力,建成了规模庞大的召彦。此楼前面有清澈见底的溪水潺潺流过,波光粼粼;两岸垂柳悠扬,横跨飞桥;后有重峦嶂,山花映日;周围良田百顷,稻花飘香。众裔闲逸时,站在外大门的晒谷场上远眺,恍如置身一幅天开地朗、古朴清新的山水田园景中,顿时心旷神怡、荣辱皆忘。 |