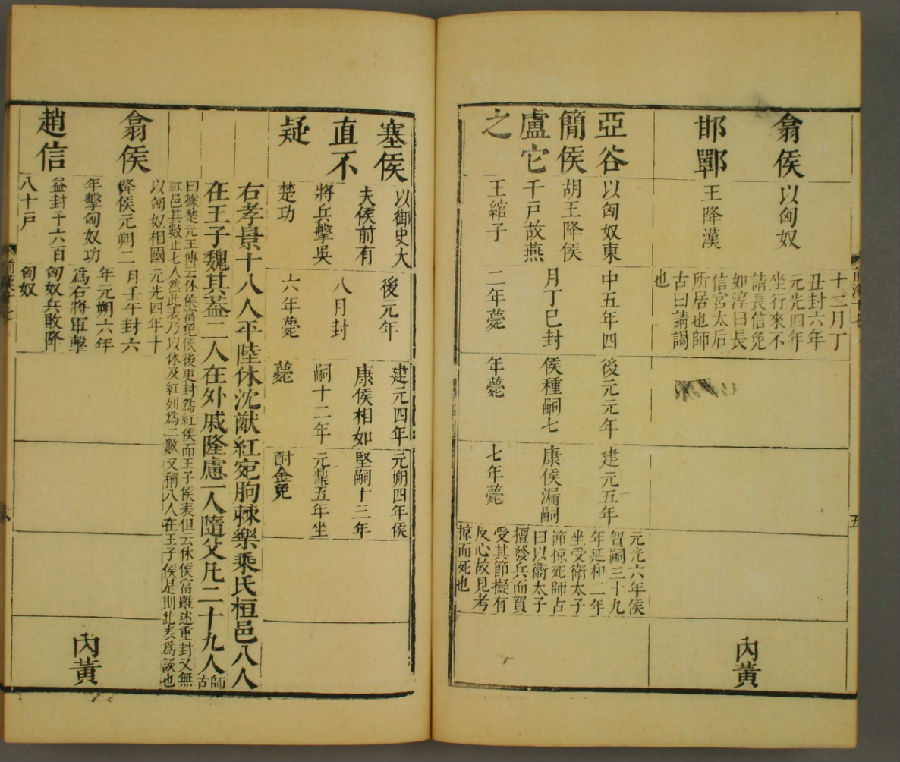

——来源:福建卢氏网 家谱研究应广泛汲取各方面的研究成果 河南沈丘 卢彪 传统意义上的家谱研究通常局限在接着原有的老家谱往下续,而对于原有家谱的内容是否存在可疑的内容或者错误,似乎缺乏相应的关注。之所以产生这些现象,既与古代人接受的教育少、书籍流通较少有关,也与古人对于科举以外的史书关注度不够有关,再加上古代战乱频繁、自然灾害时常发生,家谱等载籍受损或者遗失人间也是在所难免的,这就导致了家谱中一些问题陈陈相因,积弊成俗,真相反而得不到大白于世间。生在现代社会的我们,与古人相比,对于家谱研究还是有着很多便利条件的: 一、大量古籍版本通过影印、排版印刷等的问世以及网络电子书的推广,使得很多以前难以见到的古籍向社会广大人群普及。同时部分城市还有很多大型对外开放的图书馆可供查阅资料。在查阅资料方面,又有很多的索引可以使用,不用再像以前那样必须逐页逐字的翻书查找,这样一来可以节约很多的翻阅时间; 二、现代人跳出了古代以四书五经为取士标准的科举范围,使得人们阅读范围大大增加,渐渐丰富了历史的基础知识。家谱作为史料中的一部分,其中有些内容就直接来源于史书,所以我们研究家谱有必要结合史书。比如关于西汉卢绾的世系,本来《史记》、《汉书》的表中都有介绍:卢绾之子(汉书作孙)亚谷候卢它之,它之之子种,种之子偏(汉书作漏)。

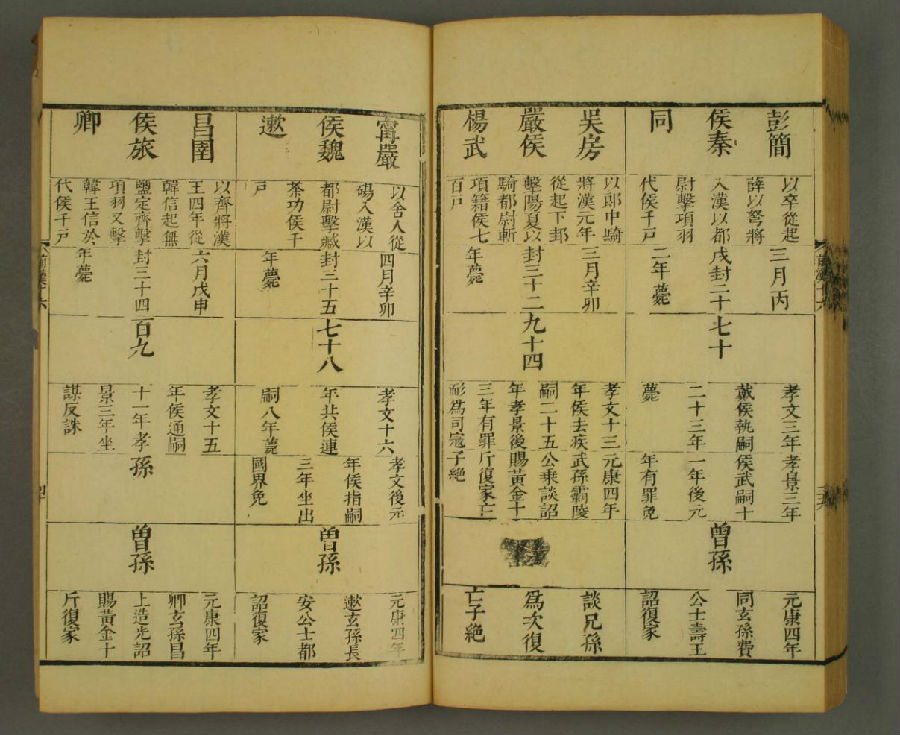

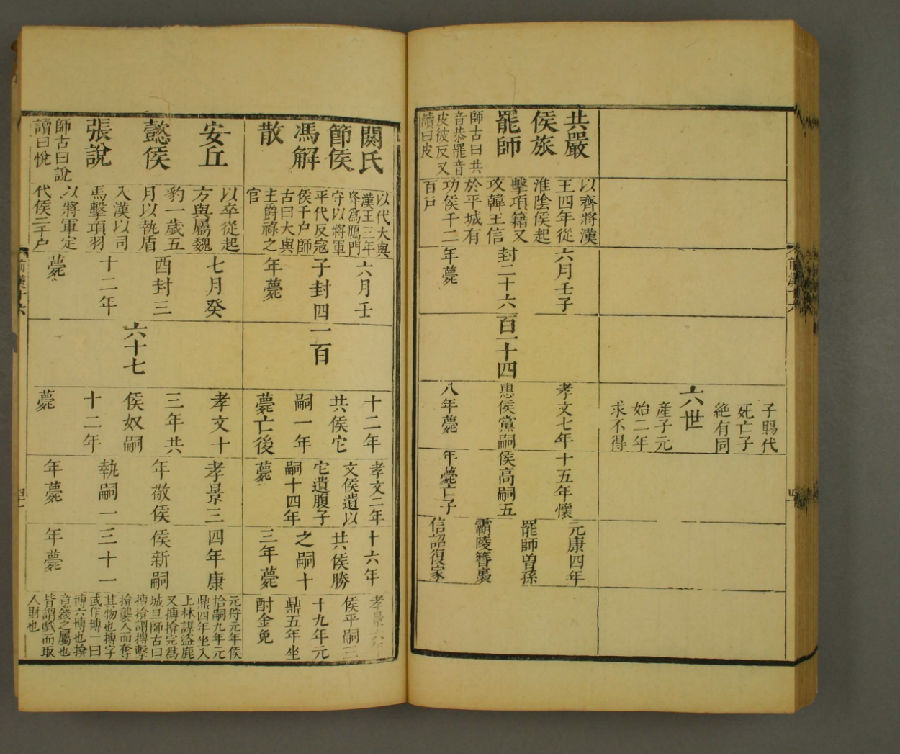

按司马谈、司马迁所处的时代基本上与卢它之之子或孙是同时代的,同时司马氏父子又掌管着当时的国家档案局,有国家档案作底本,其记载的应该不会有错误。可惜直至今日,依旧有很多人研究家谱却无视史记、汉书中关于卢绾世系的记载,不惜篡改历史。与卢绾生活在同一时代且一起跟随刘邦起义的还有后来被封为昌候卢卿和共候卢罢师两个人,

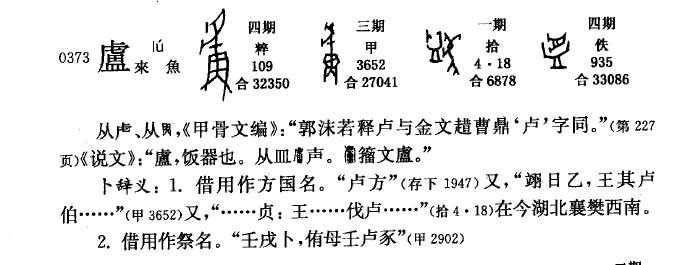

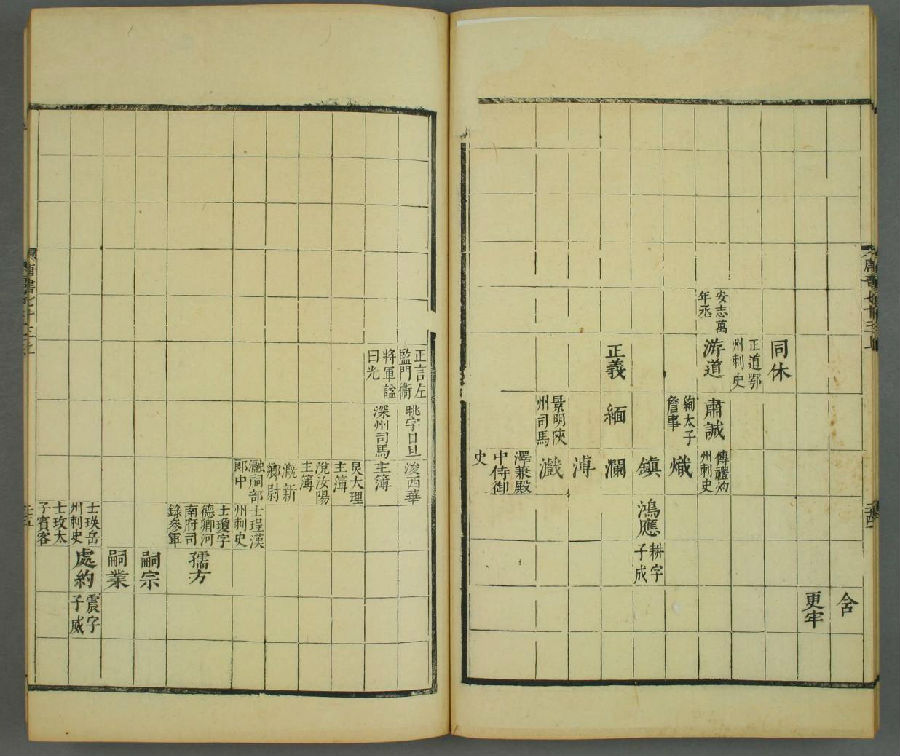

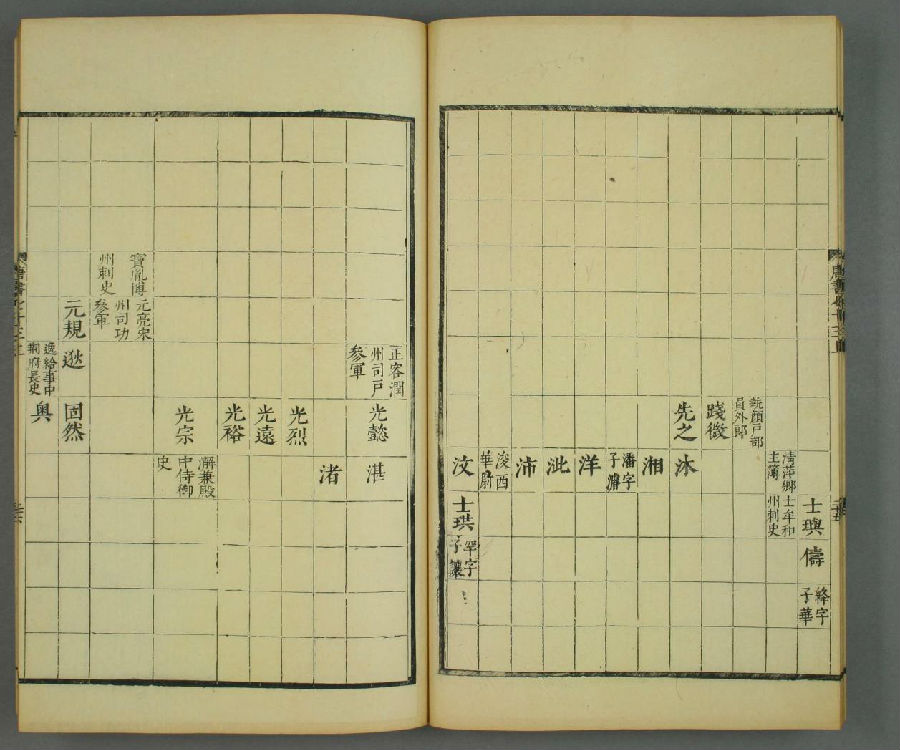

可是很多人只关注到了卢绾,认为秦末汉初卢姓名人只有卢绾,而忽略了卢卿和卢罢师两个人的存在。 三、唐宋以来的考证成果,特别是清代乾嘉学派使用的接近于科学方法的研究所得出的成果,以及近现代史学界使用科学方法得出来的研究成果等,对于我们研究家谱有着重要的价值或者借鉴意义。宋代大学者洪迈在他的《容斋随笔·第六卷》中考证“《新唐书·宰相世系表》皆承用逐家谱牒,故多谬误。”并详细列举了其中一些明显存在问题的姓氏。清代校勘学家卢文弨在此基础上提出研究姓氏起源应该研究左传、世本、史记、汉书、三国志等正史。可惜直至今日,依旧有很多人研究家谱却无视史书的存在。在我们史学史上,关于史的著作是非常丰富的,绝对可以用汗牛充栋来形容。在众多的史学著作中很多都涉及到姓氏问题、家族问题,我们不妨参考借用一下,像清代学者对于二十四史中表的考证成果,以及民国清华大学四大导师之一陈寅恪的代表作《隋唐制度渊源略论稿》、《唐代政治制度史》,中国近代历史学家吕思勉的《读史札记》,当今北大历史系教授田余庆的《东晋门阀制度》等书中关于姓氏研究的叙述。 四、近现代考古学的兴盛,金石等文物的大量出现,对于考证家谱中的一些内容也会有很大的帮助:近现代对于甲骨文、金文等方面的研究,发现在早在殷商时期的甲骨文中就有卢方、卢白漅等的记载,这对于丰富卢氏历史研究有着重要意义。按照正史的记载,第一位  卢氏人物卢生出现于秦始皇时代,但是随着战国卢氏涅金币的出土,既推翻了原来说的“卢氏县的县名是汉武帝为纪念卢敖”的说法,同时也说明在战国时期就已经出现卢氏这一词。清卢文弨曾质疑“《新唐书·宰相世系表》所载,往往皆凿空附会,两姓也而合为一姓,一人也分而为二人,子父颠错,燕越混同,盖不可胜诘也。”据洛阳伊川宗亲卢涛说,在本世纪初,洛阳出土过一方卢宕墓志铭(卢宕系卢俦之子,于唐中和三年去世,享年66岁。此碑大致是唐未所刻。)根据墓志文显示,卢俦乃卢士琼之子。但是今本《新唐书·宰相世系表》的说法却是卢俦乃卢士玙之子(士琼与士玙系兄弟关系),显然《新唐书·宰相世系表》

此处记载存在错误。通过此一事例,足以说明墓志等的出土对于家谱研究有着重要意义,也正能证明卢文弨的敏锐洞察力和深厚的学识。 论语说君子不器,寓言故事中又有盲人摸象一则,所以一个人的思维模式不应该被限制在一个固定的框架范围内,同时我们既不应刻舟求剑,也不能一叶障目。因为刻舟求剑无异于固步自封,而一叶障目又何异于夜郎自大。历观中国学术研究的每次繁荣进步,无不是因为融入了新的思想、知识、新的诠释方法,使用了新的思维模式,从不同的角度去看待问题、审视问题、发现问题,从而为旧问题的解决提出新的思路和方法。而今有这么多现成的研究成果摆在那里,我们不但不去利用,反而对那些成果视而不见、置若罔闻,一味的去因循守旧,岂不为后人所笑。 |